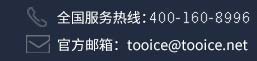

第2章 干冰粒子的團聚過程 2.1簡介 干冰噴射可以通過基于液體CO2的膨脹產生 焦耳 - 湯姆遜效應,如第1章所述。干冰噴射可以作為一種應用干洗方法去除表面污染物;這個概念首先被提出Hoenig [1986]。在干冰噴射系統中,生產的干冰顆粒可以穿透邊界層到達污染物及其機械沖擊可以除去強烈粘附在表面上的細小顆粒。傳統的空氣噴氣式飛機使用空氣動力阻力來去除污染物,而干冰噴射則使用兩者干冰顆粒的機械沖擊和空氣動力阻力去除污染物兩種機制的組合大大提高了去除效率。該干冰粒徑是影響污染物的重要因素 去除效率。具有強大慣性和動能的大型干冰粒子因此有利于以強粘附力除去細顆粒。此外, 大型干冰顆粒不像小顆粒那樣迅速升華;從而大顆粒可以持續更長時間并影響更多污染物。然而,大的干冰顆粒可能由于幾何限制而被限制去除細顆粒[Toscano和Ahmadi,2003]。除了清潔應用以外,干冰的顆粒大小也很大影響其制冷效果或藥物造粒效果。小干冰直徑幾微米以下的顆粒通常稱為干冰雪可以凝聚成大顆粒,稱為干冰顆粒或干冰塊。一個包含兩個聚結室的噴嘴被設計成有效地產生干燥的用于除去細顆粒的冰顆粒[Whitlock等。 1989]。此外,Swain等人[1992]在膨脹噴嘴的末端安裝了隔熱室產生附聚物,提高干冰顆粒的生產效率。然而,干冰顆粒的產量,大小和狀態以及結塊過程沒有被詳細研究過。在本章中,通過膨脹液態CO2產生干冰顆粒,并且它們在管室中的團聚過程已經通過實驗進行了研究。 噴氣機研究了對干冰狀態影響較大的溫度。 至確認干冰產生的狀態,通過分析其粒子速度和大小在不同實驗條件下進行顯微觀察。 集聚干冰顆粒的過程通過顆粒沉積來討論再夾帶理論,即初級顆粒沉積在管壁上以形成一個沉積層; 然后,團塊重新從該層進入射流中,如 以及粒子間碰撞理論。 2.2實驗裝置和程序 干冰顆粒由純度為99.5%的液態二氧化碳產生。一個連接了2米長,15毫米內徑的柔性隔熱軟管在一個二氧化碳氣瓶和一個膨脹噴嘴的末端安裝軟管,如圖2.1所示。為了改變擴大流量的條件,a玻璃管放置在膨脹噴嘴的出口處。的主要壓力在膨脹噴嘴的入口處測量二氧化碳。圖2.2顯示了測試部分的細節,其中包括擴展噴嘴和玻璃管。膨脹噴嘴的內徑為0.2毫米,長度為6毫米,而玻璃管的內徑為2,4或6毫米,而內徑為50毫米長度(L),并安裝到噴嘴出口處。干燥的溫度通過a測量從膨脹噴嘴和玻璃管壁噴射的冰噴射K型熱電偶連接到溫度記錄儀(NR-1000,KEYENCE公司)。使用帶有變焦鏡頭的高速相機(Fastcam-Max,Photron Ltd.)觀察射流中凝聚的干冰顆粒的狀態。研究干冰顆粒沉積層的形成,玻璃板代替玻璃管放置在膨脹噴嘴的出口處。 結構通過光學顯微鏡觀察沉積在板上的干冰顆粒(DS-3040L,奧林巴斯公司)。 所有實驗均在室溫和壓力下進行(25±2oC; 1個大氣壓)。  圖2.1實驗儀器示意圖。 圖2.1實驗儀器示意圖。

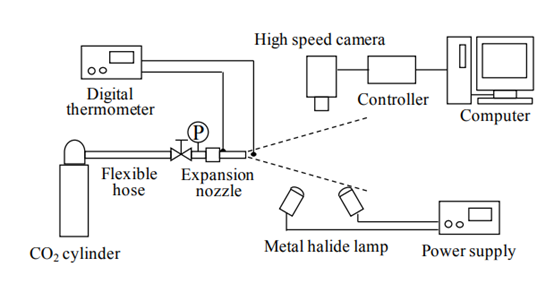

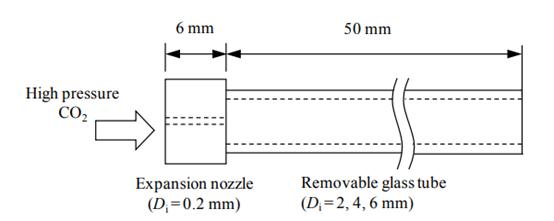

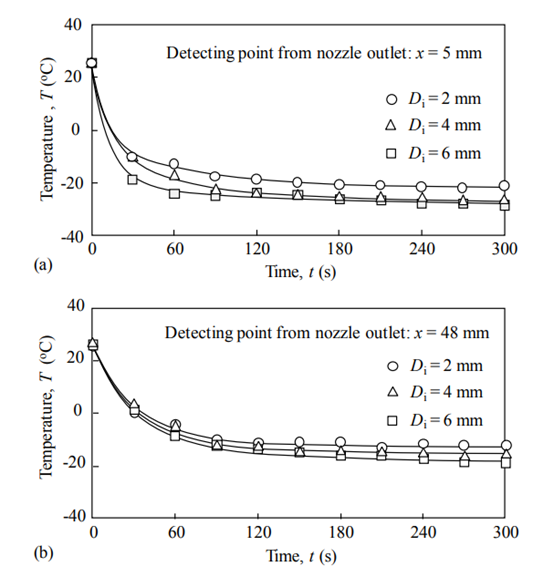

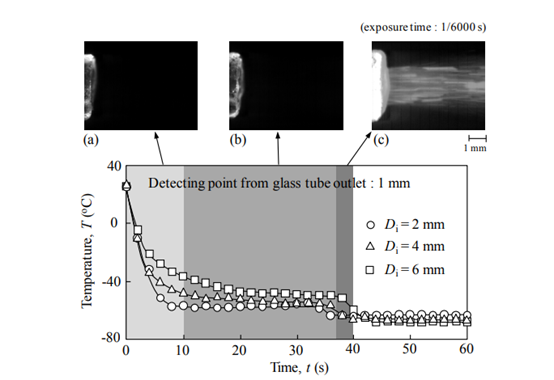

圖2.2測試部分。 2.3結果和討論 2.3.1射流溫度對產生干冰顆粒的影響 2.3.1.1使用膨脹噴嘴的實驗 二氧化碳在6.5±0.2的初始壓力下從噴嘴中膨脹MPa到大氣壓力。 膨脹的氣流通過快速膨脹而冷卻。圖2.3顯示了在沿膨脹流動中心測量的溫度 流軸。 測量位置x是距噴嘴出口的距離。在x = 1mm處測得的溫度約為-80℃; 然而,它增加到了-10在x = 50mm處的溫度并且在x> 100mm處接近室溫。 從膨脹噴嘴噴射后流量急劇增加。 據一個階段二氧化碳圖,可以在-78.5°C和1個大氣壓下形成干冰表明大部分由膨脹噴嘴產生的干冰升華為由于溫度升高導致的大氣。 因此,干冰顆粒不是目視觀察。 2.3.1.2使用帶玻璃管的膨脹噴嘴進行實驗 為了避免膨脹流和周圍空氣直接接觸,a將玻璃管安裝在噴嘴的出口處,并進行實驗在與上述相同的條件下。目視觀察干冰顆粒射流從玻璃管流出。圖2.4顯示了外部的溫度變化管壁隨著時間的流逝而變化。室溫是25℃。對于x = 5毫米(圖2.4a),溫度下降并在300s后接近-30°C過去。至于x = 48mm(圖2.4b),溫度的降低相對較高緩慢,300s后的穩定溫度略高于x = 5mm時的穩定溫度,由于射流與通過管壁的周圍空氣之間的熱傳遞。值得注意的是,x = 48mm處的溫度仍然保持在零度以下溫度,即管壁的隔熱是有效的;就這樣 通過膨脹液態二氧化碳產生的干冰顆粒升華降低。結果,干冰顆粒通過目視觀察來自干冰的噴流玻璃管。在這個實驗中,也使用了不同直徑的玻璃管。雖然結果有小的差異,但溫度變化是幾乎相同。其次,射流中的溫度的時間過程被測量。如圖2.5所示,溫度從室溫下降隨著時間的推移和接近-55±5℃的穩定溫度,然后開始進一步下降。二次穩定溫度是-65℃,即有二個射流中的溫度降低階段。二次降溫后,目視觀察從玻璃管流出的干冰顆粒,如圖所示圖像(c)。因此,二次溫度下降在這個過程中非常重要發生這種現象。認為從噴嘴噴出的干冰顆粒升華最初冷卻管。隨著管的溫度降低,熱交換率降低,射流溫度接近穩定。一旦可見的干冰粒子出現并與熱電偶,射流接觸溫帶再次下降。

圖2.3溫度隨膨脹噴嘴距離的變化 對于較大尺寸的玻璃管,第一階段溫度較高,內徑2〜6mm的穩定溫度的差異為約10°C。 由于較大的玻璃管具有較大的表面積, 因此,傳熱通過管壁增強。 因此,第一階段的穩溫度更高。 第2.3.4節中提到了進一步的討論。  圖2.4外管壁的溫度變化 圖2.4外管壁的溫度變化

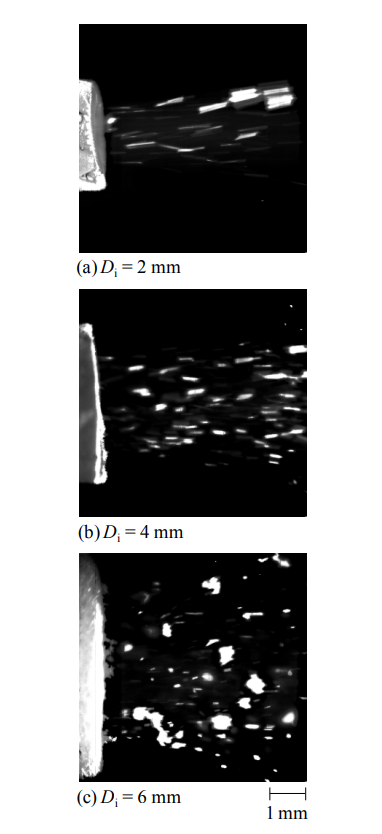

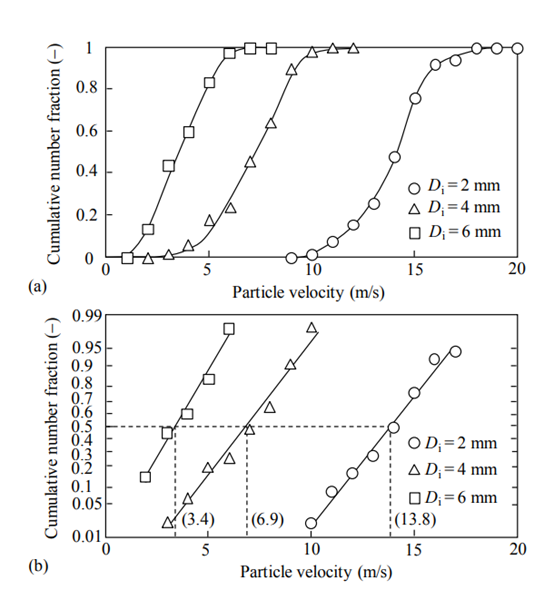

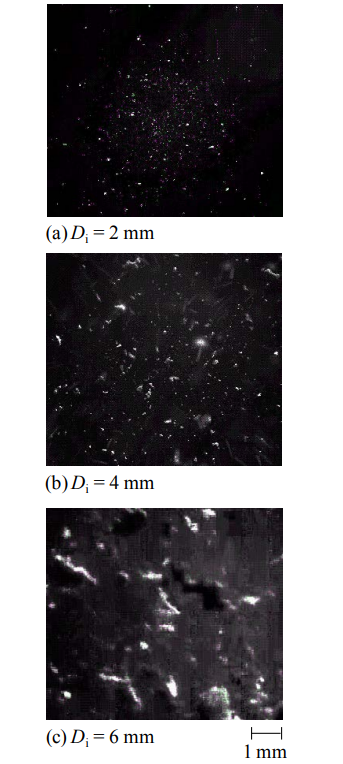

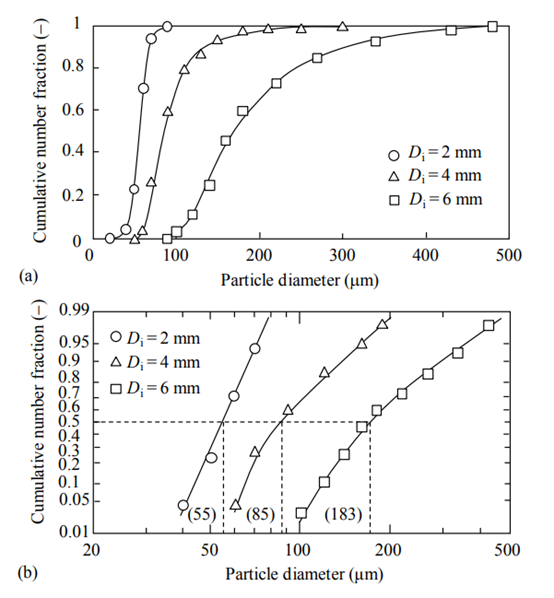

2.3.2玻璃管尺寸的影響 由于溫度測量意味著玻璃管尺寸會影響狀態我們研究了干冰顆粒的形成和行為在使用帶變焦鏡頭的高速相機的流程中。 圖2.6顯示了一些典型的從玻璃管射流中產生的干冰顆粒圖像。 由于這些圖像曝光時間已知(1/6000秒),可以計算出粒子速度從干冰顆粒的軌跡的長度。 干冰的速度隨著管直徑的增加,顆粒減小并且尺寸增大。 對于較大的干燥 冰粒子(圖2.6c),粒子形狀更加不規則,似乎是 團聚。 圖2.5干冰噴射的溫度變化 質點速度分布如圖2.7a所示。 數據似乎是對稱分布; 作為一個試驗,他們被繪制在一個正常的圖表上。 如圖所示。2.7 b。 每個分配都在一條線上; 因此它們表示為正態分布。該 Di = 2,4和6mm的中值分別為13.8,6.9和3.4m / s。該每個管子直徑的標準偏差(從小到大)分別為1.8,1.7和1.4 m / s,和變異系數(標準偏差/平均值)分別為0.13,0.25,和 0.41。如果二氧化碳的質量流量是恒定的,則流速比可以是與玻璃管橫截面積的反比例成正比。由于內管直徑比為1:2:3,流速比為9:2.25:1。速度實驗獲得的比例是9:4.5:2.2。雖然實驗結果一致大致與理論值一樣,較大管直徑的實驗結果是相對較大。這可能是因為干冰顆粒由于其高度升華所致傳熱和氣體量增加。顆粒大小和形狀難以從側面圖像確定 因為粒子以高速移動并且有很多粒子出來的焦點。圖像應該從飛機前面的玻璃板后面拍攝 流。流動的干冰顆粒被困在玻璃板的表面上非常短的時間,因此可以很容易地觀察焦點深度處的顆粒。圖2.8顯示了從該玻璃板后取得的干冰顆粒圖像。大小和形狀可以從圖像中估算出來。 干冰的大小隨著管徑的增加,顆粒增加,圖2.8c中的許多團塊出現基于投影面積的當量圓直徑數百微米。可見顆粒聚結,形狀不規則。 大型集聚體似乎具有松散堆積的結構。

圖2.6干冰顆粒從管中流出 (L:50mm,曝光時間:1/6000秒)。

圖2.7粒子速度分布:(a)平面圖; (b)正常圖。

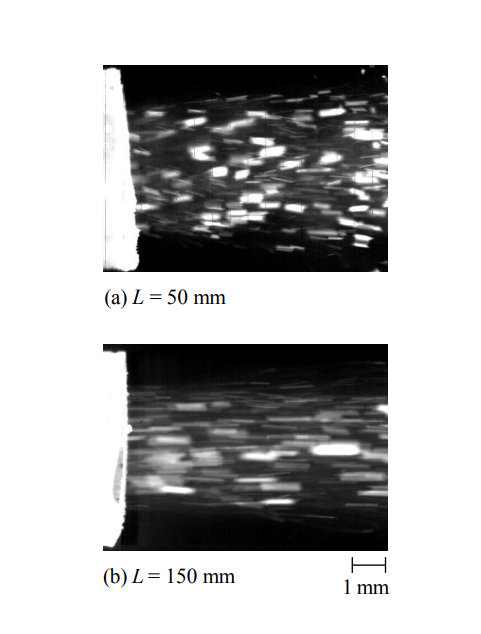

圖2.8管直徑對凝聚物形成的影響 (從后面看,L:50毫米,曝光時間:1/6000秒)。圖2.9顯示了不同干冰粒子的粒度分布 玻璃管尺寸。 數據顯示不對稱的分布,這意味著一個小的產生更多的團聚體。 數據繪制在對數正態分布上圖,如圖2.9b所示。 盡管它們不一定表示為對數正態分布分布,幾何平均直徑,Dag50和表觀幾何標準偏差σag(=(Dag84.1 / Dag15.9)0.5)可以被確定,即對于Di = 2,4和6mm,Dag50 = 55,85和183μm,σag分別為1.2,1.5和1.5μm。2.3.3玻璃中干冰粒子聚集的粒子間碰撞管,干冰顆粒會在流動中相互碰撞,并產生結塊顆粒,這取決于實驗條件,如停留時間干冰顆粒在玻璃管中。 停留時間可以通過除以管長度由每個平均粒子速度(見圖2.7)。 Di =的停留時間2,4和6毫米分別為3.6,7.2和14.7毫秒。 由于平均粒徑范圍從55到183微米(見圖2.9),大量的主要碰撞需要顆粒來產生這樣的大團聚體。 但是,粒子在有限的停留時間內難以實現碰撞。圖2.10顯示了從管中流出的干冰顆粒的典型圖像長度為(a)50和(b)150 mm。 從長度和方向來看干冰顆粒的軌跡,已知圖2.10a中的顆粒速度與圖2.10b相比,速度較慢,速度矢量更加隨機。當使用長管時,由于更多的熱量,更多的干冰顆粒會升華與大氣交換。 結果,氣固比增加并且顆粒速度增加。 不管怎樣,粒徑幾乎相同盡管在該實驗條件下停留時間增加了,因此,在干燥的附聚過程中可能存在另一個重要因素。 玻璃管對顆粒團聚影響很大,管壁可能影響團聚過程。 進一步的討論被呈現在下一節。

圖2.9累積粒度分布: (a) 平面圖; (b)對數正態圖

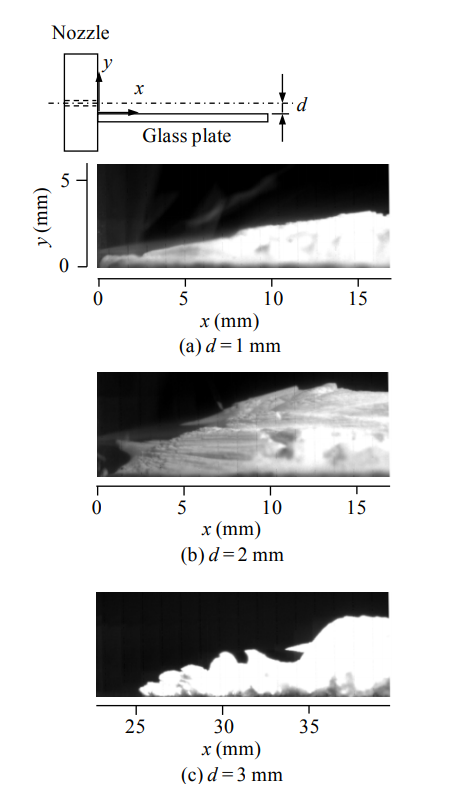

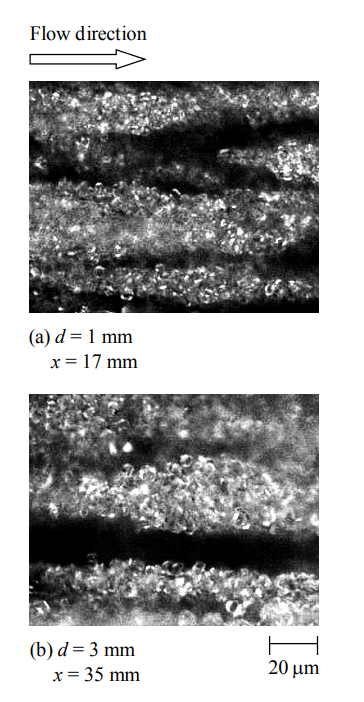

圖2.10管長度對團塊形成的影響 (Di:4mm,曝光時間:1/6000s)。 2.3.4顆粒沉積和再夾帶對干結塊的影響 玻璃管中的冰粒通常,氣固管流中的細小顆粒沉積在壁面上并形成一個粒子層。作用在層上的拖曳力隨著沉積物的質量而增加顆粒和團聚顆粒容易從層中再次進入[Adhiwidjaja等人,2000]。而且,流動顆粒與沉積層的碰撞增強reentrainment。最后,顆粒沉積和再夾帶進入平衡[Theerachaisupakij等,2003]。調查的形成干冰顆粒沉積層,進行了另一項實驗。一塊玻璃板被放置在平行于膨脹流動的軸線以觀察其形成從側面沉積層。從板表面到擴展的距離d流動軸被改變以模擬不同直徑的玻璃管中的流動。高使用帶變焦鏡頭的高速相機觀察沉積物的形成層。從噴嘴噴出的干冰顆粒開始沉積在玻璃板上當表面溫度足夠低時。干冰沉積層隨著時間的推移逐漸形成并且厚度增加。圖2.11顯示了玻璃上形成的干冰顆粒的沉積層盤子放置在不同的距離。對于d = 1mm,干冰顆粒沉積層密集堆積,表面光滑。層的厚度增加隨著噴嘴出口水平距離的增加,如圖2.11a所示。對于d = 2和3mm也觀察到更厚的沉積層(圖2.11b和c)。此外,發現圖2.11c中的沉積層遠離形成噴嘴出口(x = 25mm)并具有松散的結構。自交互顆粒之間的松散堆積結構很小,可以是團聚顆粒即使流速是相對的,也容易從沉積層重新進行低。隨著沉積層的堆積密度降低,團聚粒子的尺寸增大。因此,圖1和2所示的附聚干冰顆粒。2.6和2.8被認為是由顆粒沉積和再夾帶引起的。接下來,我們解釋一下從射流出發的溫度變化的細節如圖2.5所示由顆粒沉積和再夾帶。當墻壁溫度由膨脹流降低,干冰顆粒從中噴出噴嘴開始沉積在管壁上。干冰沉積層逐漸形成形成。在這種現象中,來自玻璃管的射流溫度減少并接近穩定值。當結塊的粒子開始從沉積層重新回流,此系統的熱平衡不是保持并且流量的溫度再次下降。一旦粒子沉積和再夾帶平衡,再次流動溫度穩定。 由于沉積層由干冰顆粒組成,所以它是非常有意義的研究沉積層的結構。圖2.12顯示了光學形成在玻璃板上的干冰顆粒沉積層的顯微照片放置在d = 1和3毫米處。沉積層形成為條狀,朝向流動方向。很多干冰顆粒在幾微米的范圍內在沉積層中觀察到直徑。發現干冰的大小無論如何,沉積層中觀察到的顆粒幾乎相同 包裝結構,如圖2.12所示。細顆粒被認為是主要的通過膨脹流動中的成核和冷凝產生的干冰顆粒。因此,重新凝聚的顆粒也將由細小的干冰組成粒子。在目前的工作中,討論了干冰粒子的團聚過程實驗事實的基礎。定量分析可以在下一個階段進行步。

圖2.11在玻璃板上形成的干冰顆粒沉積層 (曝光時間:1/6000秒)。

圖2.12通過觀察到的干冰顆粒的沉積層 一個光學顯微鏡(d在圖2.11中描述)。 2.4結論 通過測量干冰顆粒的凝聚過程進行了研究射流和管壁的溫度以及觀察現象,并且 討論了干冰團聚機理。以下結論是畫: (1)通過向玻璃管添加玻璃管,可以將干冰射流保持在較低溫度膨脹噴嘴的出口。干冰噴射的溫度降低早期接近穩定的溫度;然后移動到第二個穩定溫度。之后目測觀察凝聚的干冰顆粒第二次降低溫度。 (2)通過拍攝的圖像分析粒子的速度和大小測速照相機。管的大小對顆粒的大小和形狀也有很大的影響速度。由于停留時間有限,大量的主要沖突微粒難以實現;因此觀察到的團塊不可能由流中的粒子間碰撞產生。 (3)產生的干冰顆粒沉積在壁上形成顆粒層后,附聚物從該層再次進入射流。結果,干冰 顆粒可以在射流中目視觀察。 (4)顯微鏡觀察表明,沉積層由細干冰組成幾微米的顆粒。凝聚的顆粒再次從這里出來 沉積層也將由細小的干冰顆粒組成。

|